福岡市博多区にある「はかた町家ふるさと館」へお邪魔してきました。

明治・大正の時代を中心に博多の暮らしと文化にまつわる展示がされていて、

また、伝統工芸の博多人形や博多張子の絵付けなど、様々な体験もできる場所です。

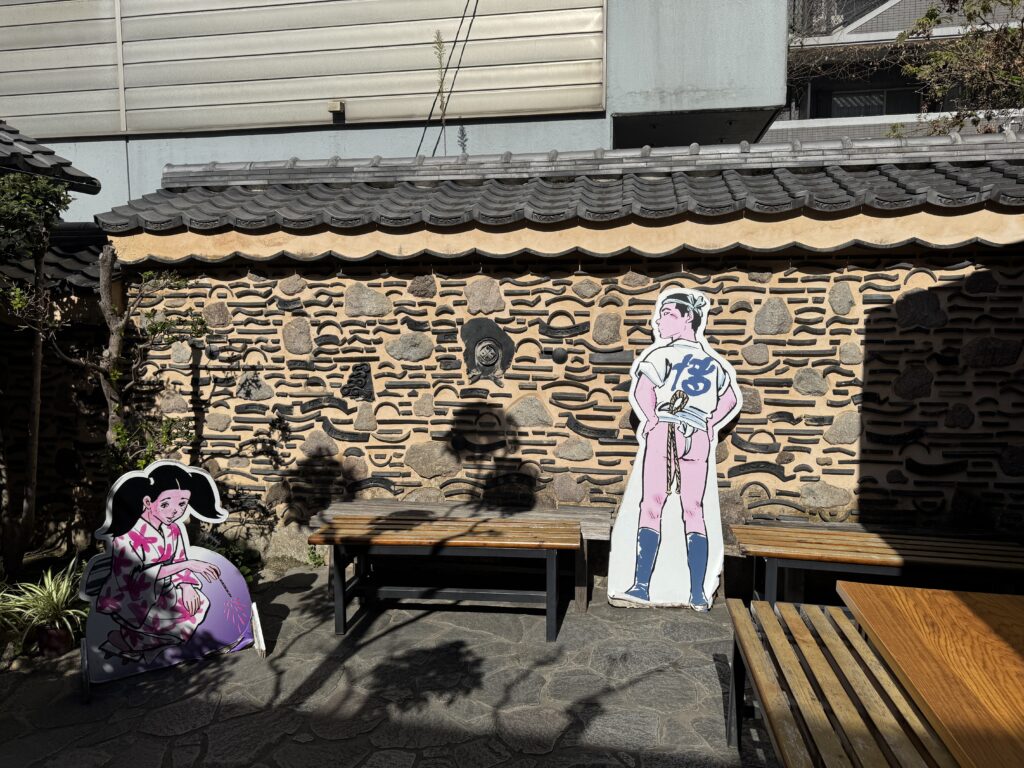

外観に趣があります!

櫛田神社で見かけた「博多べい」がここにもありました〜!

では本題ですが、伝統工芸「博多曲物」の制作体験をしてきました。

博多曲物(はかたまげもの)とは、福岡県知事指定特産民工芸品で、

杉や檜の木板を丸く曲げて形を作り、桜の皮で板の端を綴じ合わせて作る福岡の伝統工芸品です。

お弁当箱やおひつ、茶道具など、生活用具として古来から重宝されてきたそうです。

金属類を一切使っておらずとても軽く、使い方や片付け方次第で50年にわたって使用できるんだとか。

博多曲物は福岡市東区にある筥崎宮(はこざきぐう)との関係が深く、

「筥」の字は、第15代に数えられる天皇 応神天皇(おおじんてんのう)が産まれた際に

その胞衣(へその緒)が木筥に収められ、箱崎の松林の下に埋められたことに由来があるそうです。

博多曲物は、昔から博多の人々の生活に馴染み愛されてきた、福岡を代表する伝統工芸品!

いよいよ曲物制作体験開始です!

「博多曲物 玉樹」の十八代目 柴田玉樹さんにいろいろと教えていただきました!

博多曲物のことを語るその口調が、とっても分かりやすく面白かったです。

そして博多弁がとっても素敵!

博多曲物 玉樹

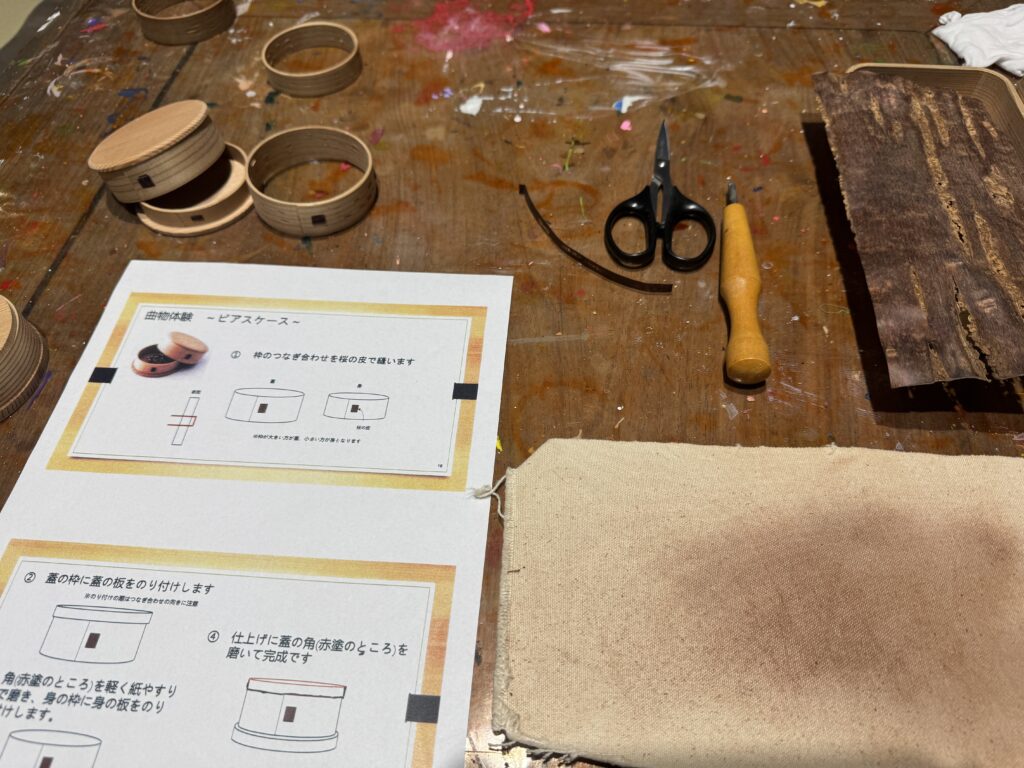

さっそく、ピアスケースを制作していきます。

こちらが使う道具たちです。

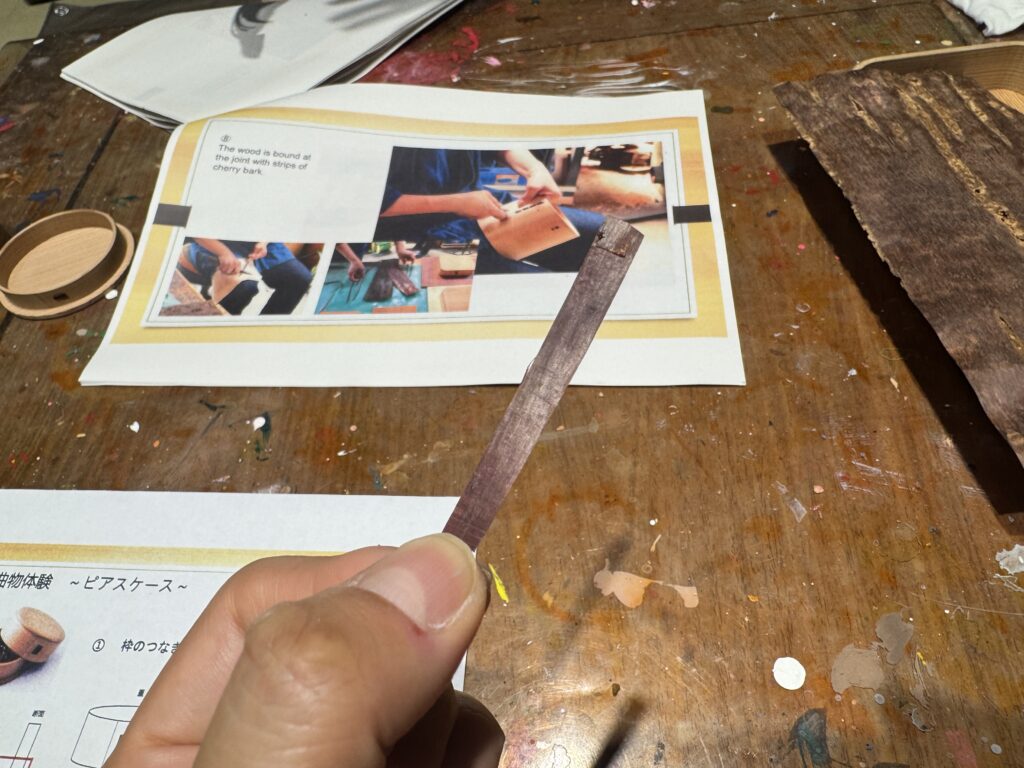

こちらは桜の皮。

外皮がまだついている状態ですが、外皮を剥ぎ、紐として使える薄さになったものを

紐状にカットしていきます。

これが紐状にカットされたもの。

表面にはところどころ節があるので、その節部分は使えませんが

ひとつとして同じ形や模様にならないのも、いい味が出て愛着が湧きそうです!

そしてこの桜の皮を、削りながら光沢を出していきます!

太ももに刃物を垂直に置き、刃物は動かさず桜の皮を引っ張ります。

布を敷いているとはいえ、刃物を太ももに垂直に置くので

慣れないとちょっと怖かったですね…。

刃物を当てたところは、どんどんツヤツヤになっていきます。

写真ではちょっと分かりにくいですが、中央付近に光沢が出ています!

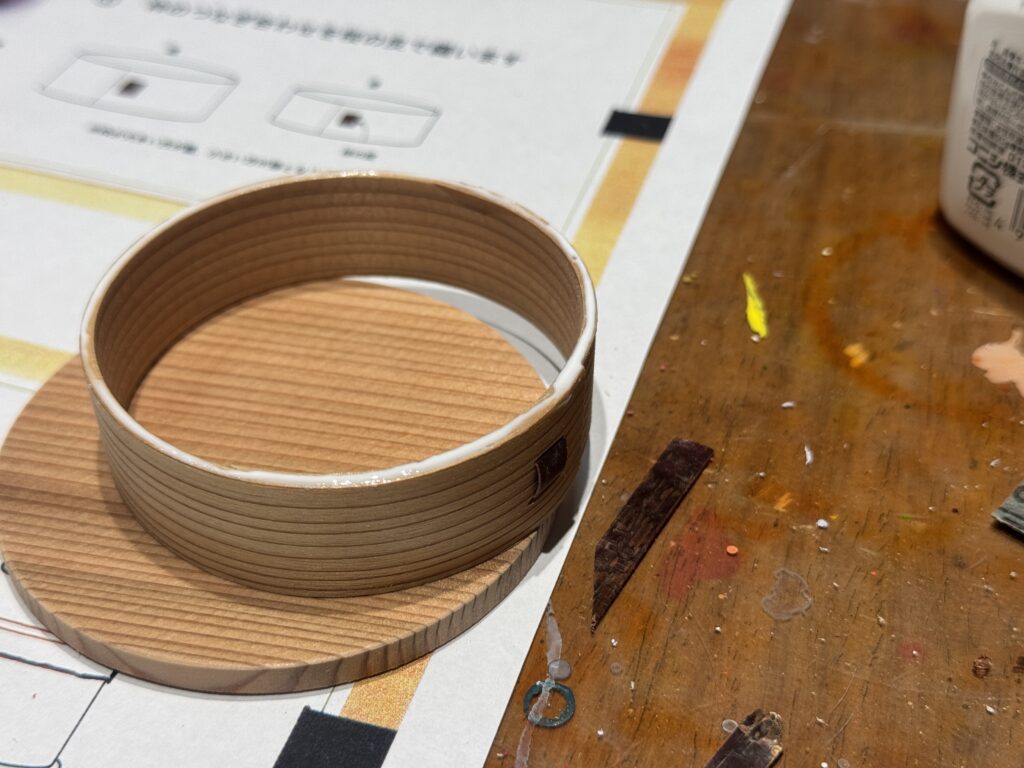

次は出来上がった桜の皮の紐を、木板の端同士が重なっている部分に留めていきます。

今回の体験では、木板を曲げる工程は省略されているのですが、

本来の製造工程では、風呂桶のようなお湯が入った容器に木板を浸けて、柔らかくして曲げるのだそうです。

柔らかくなったらお湯から素早く取り出し、円筒形の巻木(まきぎ)に巻きつけて曲げていき、

形が決まったら木板の端同士を重ね合わせて木挟(きばさみ)で挟み、乾燥させます。

この巻木や木挟も自分で作るのだそう!

木板の厚みが均一だと、重なるところが厚くなってしまいます。

そのため重なる部分はかんなで削り、重ねた時に同じ厚みになるようにするそうです。

職人さんの細かな技術と手間がかかって、素敵なものが作られているんですね。

紐を通す位置を決めたら、彫刻刀のような刀で木板に穴を空けていきます。

ちなみに。

杉の木や檜などの針葉樹は曲がりやすく曲物に向いているんだそう。

楓などの広葉樹は堅くて曲がりにくいため、刳物(くりもの)や彫物(ほりもの)に利用されています。

博多曲物は糟屋郡篠栗町と須恵町の境界にある若杉山の杉の木を使っているそうで。

小中学生時代に住んでいて登ったこともある若杉山の名前が出てきて、

個人的に嬉しくなりました。

このようなことも、柴田さんが体験中に丁寧に説明をしてくださるので

曲物に関する発見がたくさんあり、とても有意義な時間です!

次に枠部分と底部分を糊付けしていきます。

木の種類についての話ふたたび。

写真の右側が檜で左側が杉です。

色が全然違いますよね。

杉よりも檜のほうが白くて硬くなるそうです。

神物は白いもの使われるため、神社の祭器には檜を使うことが多いそうですが、

筥崎宮では杉の木の曲物も使っているそうです。

糊をつけたら、重しを乗せて固めます。

木には木目がありますが、これも作るときに向きを考えます。

正面から見て横向きになるように糊付けをしています。

また、木板の端同士を重ね合わせる向きもあるんです。

正面を向いたときに、着物と同じように、自分から見て左側が前になるように重ねます。

外国製の曲物などだと、これが右側が前になっていることもあるそうです。

筥崎宮の祭器として使われてきた歴史があるので

ハレの場で縁起が悪いのは好ましくない、ということのようですね。

曲物の木板の端同士は、着物と同じように自分から見て左側が前で重なっている。

さらに、桜の皮で綴じている部分ですが、「丸前角向(まるまえかくむこう)」と言って、

円形の曲物は綴じ目が手前、角型の曲物は綴じ目が向こう側にくるように決められているのだそうです。

茶碗や日本料理の器など、曲物には正面があります。

これは茶道の世界から始まったしきたりだそう。

曲物には正面がある。「丸前角向(まるまえかくむこう)」で覚える!

もう頭の中では「へぇ〜!」となりっぱなしでした。

身近にあったはずのものでもこんなに知らないことばかりで、

魅力を多くの人に伝えるためにも、もっと勉強して発信していけたらと思っています!

制作体験も佳境に入ります。

糊付けした蓋部分の角をヤスリで削っていきます。

右側から順に、粗い目、中くらいの目、仕上げの細かい目。

どのくらいヤスリをかけるかは決まっていないので、

自分の好みで形や丸みを調整していきます。

一心不乱にヤスリをかけ続け、私はこのくらいで仕上げました。

(写真は少し分かりにくいですかね…)

そして最後に仕上げの保護クリームを塗ります。

これを塗るとツヤが出て木目もはっきり見えていい感じ!

椿油が入っているから独特な匂いがすると言われましたが、

私はむしろその匂いが良かったです。

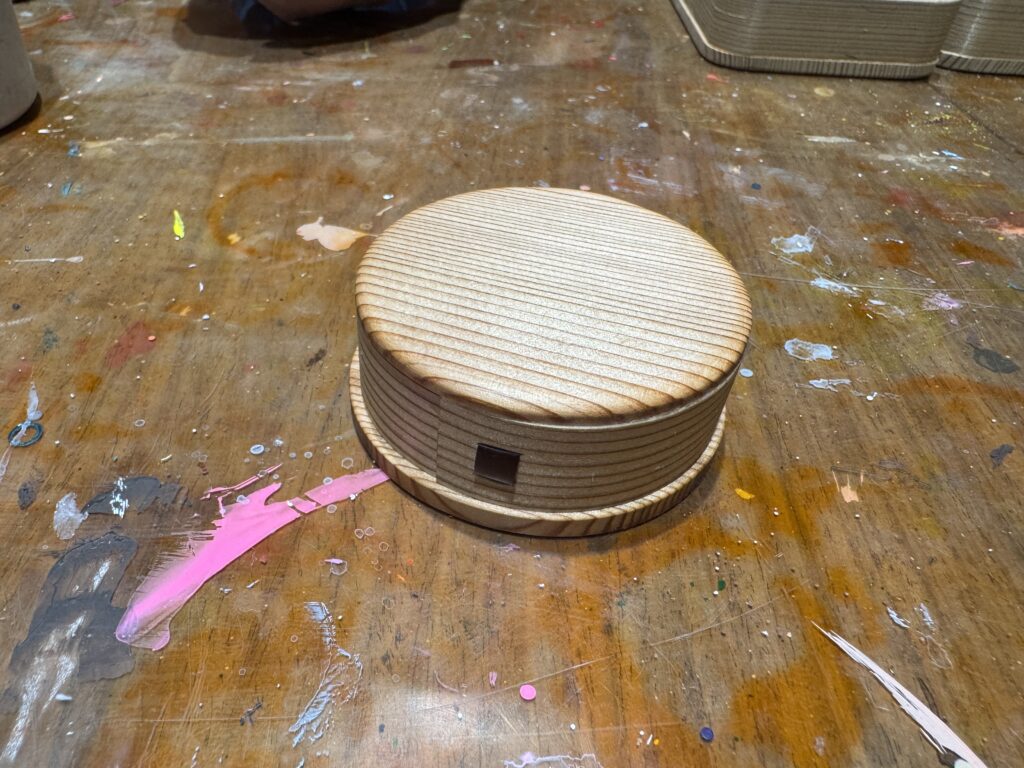

できあがりました!

大きさも小ぶりでちょうどよく、アクセサリー入れにはもちろんですが

お薬を入れるピルケースとして使用される方もいらっしゃるそうで、使い勝手の良い感じです。

私はピアスを入れようかと思っていますが、持ち歩きたい気持ちなので悩み中です。

最後の博多曲物Tips!

博多曲物では、食品を入れる容器などには基本を絵を入れないそうです。

入れるとしても茶道具くらいだとか。

福岡は漆が採れないのもあって漆を塗らないそうですが、

気候が暖かいのもあって、木素材そのままのほうが通気性がよく食品が痛みにくいんだそうです。

上の写真の曲物には絵が入っていますが、上から2段目の棚右側にあるのが「ポッポ膳」と呼ばれるもの。

ポッポ膳は、七五三などの子どもの祝い膳に使われる器で、博多独特の呼び名。

「ポッポ」とは鳩のことで、描かれている鶴を鳩に見立てて、

「ほら、ポッポしゃんもお祝いしてくれとんしゃーよ」って感じで言われるそうです。

博多曲物の歴史やその製造方法、魅力などを深く学べた時間となりました。

気になる方はぜひ下記よりチェックしてみてください。

博多曲物制作体験は木曜日だけの開催となっていますのでご注意を。

はかた町家ふるさと館

https://hakatamachiya.com/

今回は時間の兼ね合いで、はかた町家ふるさと館には

ほぼ曲物制作体験の時間しか滞在できなかったのですが、

博多や福岡の街の歴史がまとめられたパネル、山笠の迫力が体験できるVR動画、

伝統工芸品の数々が展示されていて、博多の街を学ぶにはとっても良い施設です。

また必ずお邪魔します!

博多人形や博多張子の絵付け体験もぜひやってみたいですね!